第11話. 秘めたる知識と新たな歩み

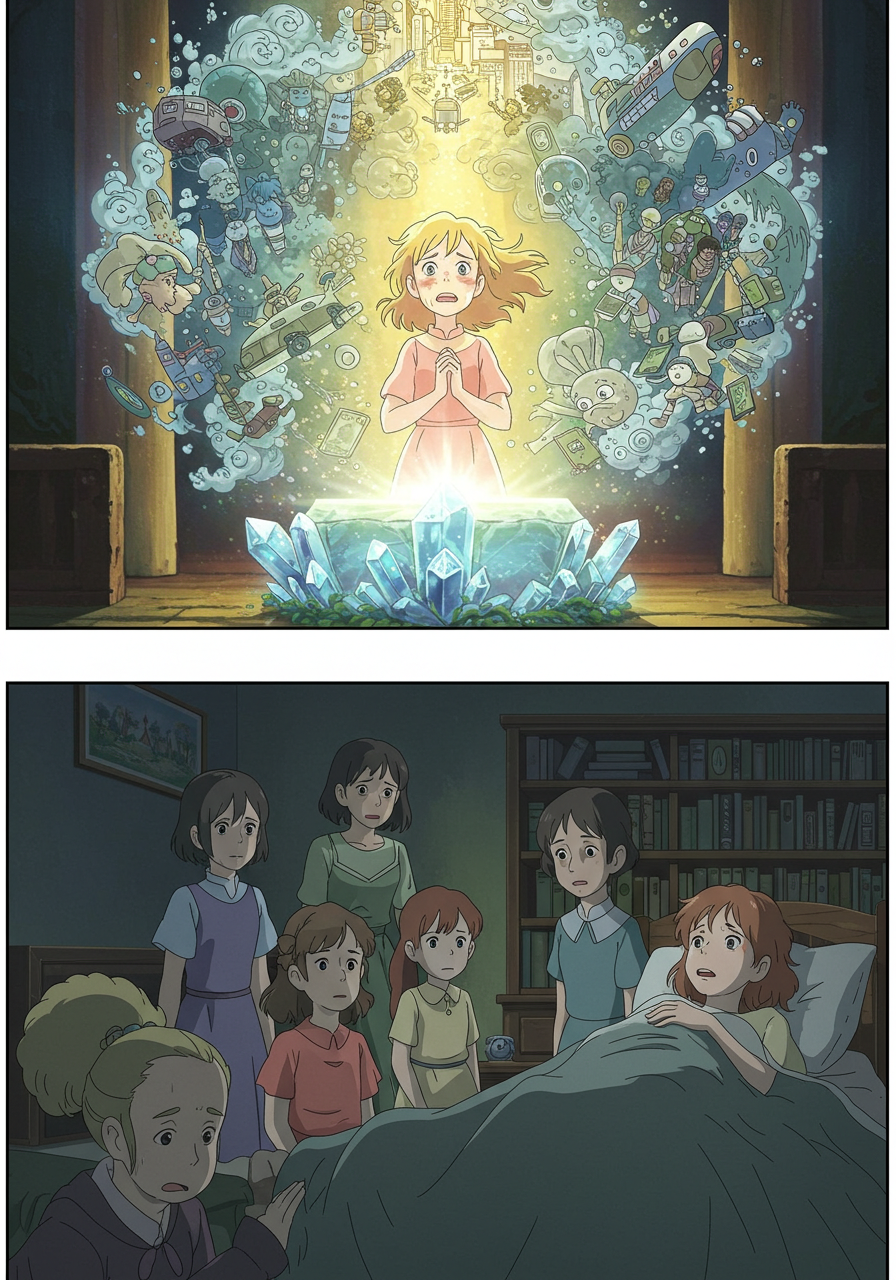

天啓の儀から十日が過ぎた。エメリアは、その間に流れ込んできた膨大な前世の記憶と、自身の得た「改造」スキルについて、ひたすら考え続けた。頭痛は治まったものの、脳裏に去来する二つの世界の記憶は、彼女の中でまだ完全に整理されたわけではない。しかし、漠然とした将来の方針は、すでにエメリアの心の中に形作られ始めていた。

(この世界の知識と、前世の知識…)

エメリアは、食堂の手伝いをしながら、前世の記憶と今いる世界の現実を比較していた。前世の日本は、この世界とは比べ物にならないほど文明が進んでいた。電気で光る明かり、馬車よりも速く走る乗り物、空を飛ぶ機械。病気を治すための奇妙な薬や、遠くの人と声だけで話せる不思議な道具。たくさんの知識が、エメリアの頭の中に蘇っていた。

もし、これらの知識をそのままこの世界に持ち出せば、あるいは、少しずつ伝えれば、世界は大きく変わるだろう。しかし、それが良いことばかりだとは限らない。あまりにも急激な変化は混乱を招き、あるいは、彼女自身を危険に晒す可能性もある。

(特に、技術の知識は、扱いを間違えれば…)

前世で知った、人々の生活を大きく変え、時には争いの種にもなりうる技術の側面が脳裏をよぎる。この世界の人々は、素朴で純粋だ。そんな彼らに、前世の知識を無分別に与えることは、あまりにも無責任に思えた。

(まずは、身近なところから…)

エメリアは、食堂の厨房を見回した。ロラン兄さんが修行に出る前よりも、料理の質は格段に上がった。それは、ロランの努力と、『至高の調理』のスキル、そして彼が送ってくれる新しいレシピのおかげだ。

(そうだ、ロラン兄さん…!)

エメリアは、一つのアイデアを思いついた。前世で見た、さまざまな料理や調理法の知識を、ロランが里帰りした時に、あたかも自分が考えたかのように、少しずつ提案していくのはどうだろうか。例えば、食材の組み合わせ方、火の通し方、盛り付けの美しさ。それならば、この世界の常識から大きく外れることもなく、ロランのスキルをさらに伸ばす手助けにもなるはずだ。そして、もしロランがその知識を活かせば、食堂の料理はさらに進化し、多くの人々を喜ばせることができるだろう。

(よし、そうしよう。まずは料理のアイデアから。それが一番安全で、みんなが幸せになる方法だ)

次に、自身のスキルである**改造(モディフィケーション)**について考えた。「改造」という言葉は、この世界の人々には馴染みがなく、神官もその真の意味を理解できなかったようだ。皆が首を傾げたのも無理はない。

エメリアの前世の知識によれば、「改造」とは、単に形を変えるだけでなく、今あるものに新しい機能を追加したり、より良いものに作り変えたりすることを意味する。例えば、ボロボロの服を、糸や布を追加して機能的な雨具に作り変える。あるいは、壊れかけの道具に、別の素材を組み合わせて、より丈夫で使いやすいものにする。

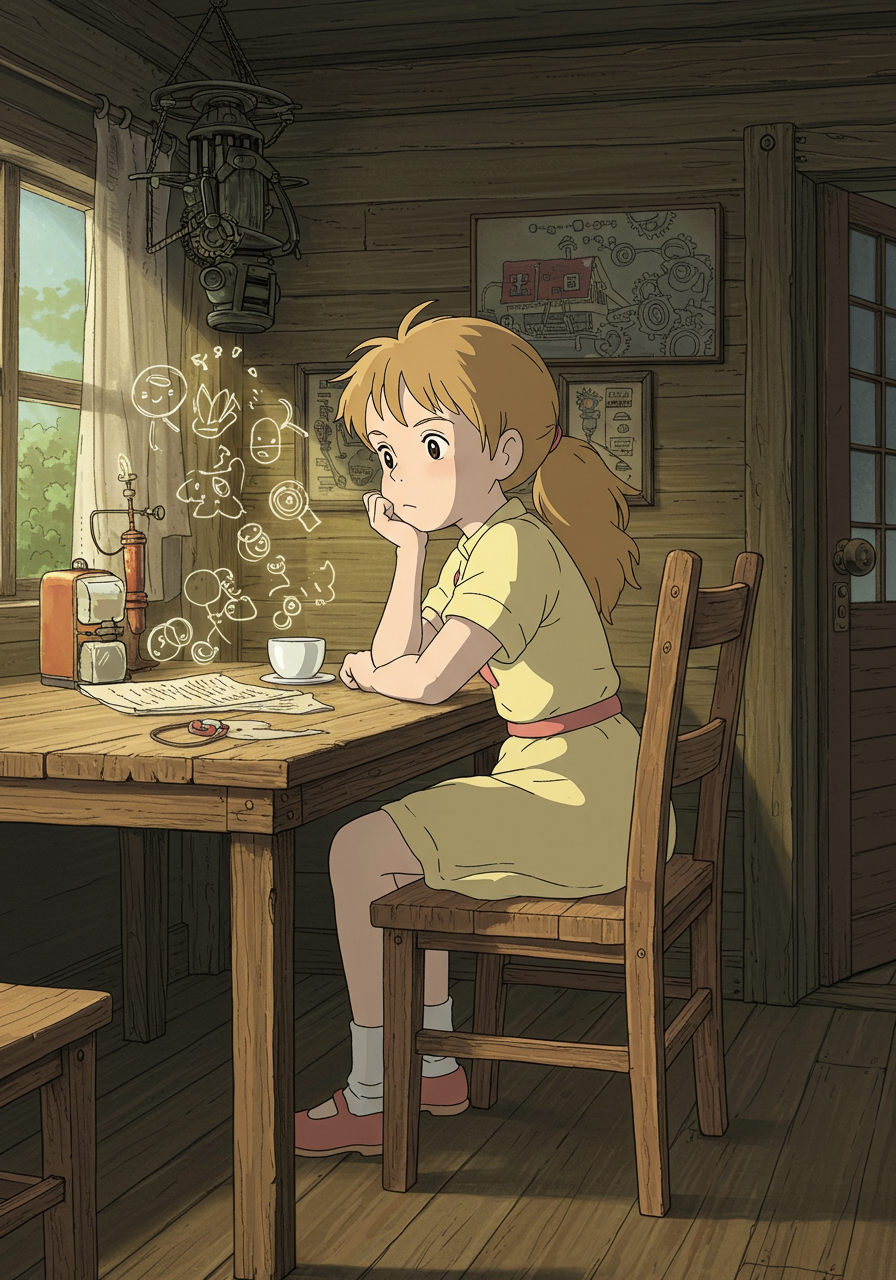

(どうやって、このスキルを学んでいこう…?)

天啓の儀を受けてから十日経っても、まだスキルを意図的に発動させる方法は分からなかった。何か特定の道具を使うのか、それとも特定の素材を組み合わせるのか。あるいは、念じるだけでいいのか。

エメリアは、自身の小さな手をじっと見つめた。まずは、身近にあるものを使って、少しずつ試してみるしかない。

(そうだ、あれから始めよう)

彼女の視線が、食堂の隅に置かれた、少しガタつき始めた椅子に留まった。毎日、お客さんが座り、時には乱暴に扱われることもある。いつか壊れてしまうかもしれない。

(この椅子を、もっと丈夫に、もっと座り心地の良いものに…)

具体的なイメージが、エメリアの頭の中に浮かび上がる。いきなり大きなものを改造しようとせず、まずは身近な、そして目立たないものから始めて、スキルの「レベルアップ」を図っていくことに決めた。

前世の記憶という秘密を胸に抱きながらも、エメリアの心には、未来への確かな光が宿っていた。この新しいスキルを使いこなし、この温かい家族と共に、この世界で生きていく。そのための第一歩が、今、まさに始まろうとしていた。彼女は、食堂の賑やかな声の中で、そっと小さく拳を握りしめた。