第12話. 兄の来訪と海からの恵み

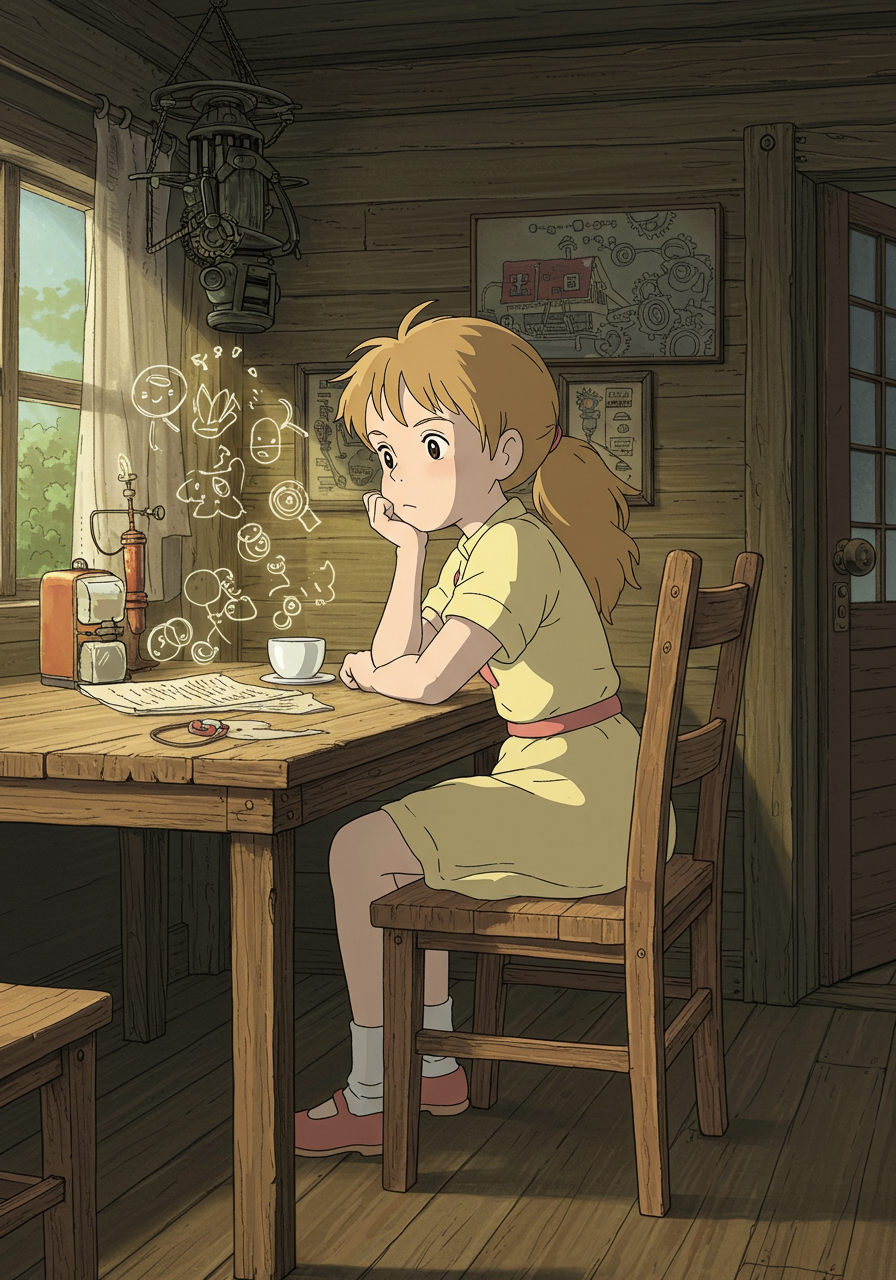

エメリアが十歳を迎え、天啓の儀から半年が過ぎた。前世の記憶は鮮明さを増し、改造スキルについても、身の回りの小さな物をこっそりと改良することで、その感覚を少しずつ掴み始めていた。そして今、家族は兄ロランの帰りを心待ちにしていた。城での修行は忙しいはずだが、年に数回、彼は故郷の食堂に戻ってくるのだ。

「お母さん、お兄ちゃん、いつ頃着くかなあ?」

エメリアは、窓の外を何度も見ながら、待ちきれない様子で尋ねた。今日はロランが帰ってくる予定の日なのだ。

「馬車で半日かかるって言ってたから、そろそろお昼過ぎには着く頃合いじゃないかしら」

母親は、昼食の準備をしながら、優しい笑顔で答えた。台所には、ロランの好きな焼き立てパンの香ばしい匂いが漂っている。

「お兄ちゃん、お土産は何かなあ!」

七歳になったルークが、目をキラキラさせながら言った。ロランはいつも、城下町で少しばかりお菓子などを買ってきてくれるのだ。

「さあね。でも、ロランが無事に帰ってくるのが一番のお土産だよ」

父親は、店の入り口の掃除をしながら、そう言った。

コンコン、と戸を叩く音が響いた。

「あっ! お兄ちゃんだ!」

エメリアは、一番に駆け寄り、勢いよく扉を開けた。

「ロラン兄ちゃん! お帰り!」

「ただいま、エメリア! みんな、元気だったか?」

少し背が伸び、顔つきも凛々しくなったロランが、笑顔で立っていた。背には、少しばかりの荷物を背負っている。

「お帰りなさい、ロラン!」

「ロラン兄ちゃん!」

母親とルークも駆け寄り、久しぶりの再会を喜んだ。

「ただいま、母さん、父さん、ルーク。エメリアも大きくなったなあ!」

ロランは、家族一人ひとりの顔を見て、嬉しそうに微笑んだ。

「さあ、上がって。お疲れでしょう」

母親に促され、ロランは家の中に入った。食堂には、久しぶりに家族四人が揃い、賑やかな会話が始まった。

「城での修行はどうだい、ロラン?」

父親が、温かいお茶を淹れながら尋ねた。

「おかげさまで、充実していますよ。料理長のギュンター様には、本当に色々なことを教わっています。新しい食材や調理法にも触れることができて、毎日が勉強です」

ロランは、目を輝かせながら城での生活について語った。

「そうか。お前が頑張っていると聞いて、父さんも嬉しいよ」

「ロラン兄ちゃん、この間送ってくれた『森のキノコのシチュー』、すごく美味しかったよ!」

エメリアが、目を輝かせながら言った。ロランが送ってくれる新しいレシピは、今や食堂の看板メニューの一つになっていた。

「ああ、あれは森で見つけた珍しいキノコを使ったんだ。気に入ってくれてよかったよ」

「ねえ、お兄ちゃん。今度、お魚を使ったお料理を作ってよ!」

エメリアが、少し遠慮がちに切り出した。

「魚か? いいけど、何か食べたいものでもあるのか?」

ロランは、少し意外そうな顔をした。普段、エメリアは肉料理の方が好きだったからだ。

「うん。ここの近くの海で獲れるお魚って、すごく美味しいじゃない? それを使って、何か新しいお料理ができないかなあって思ったんだ」

「なるほど。確かに、この辺りの魚は新鮮で美味しいからな。何かアイデアでもあるのか?」

ロランは、興味深そうに身を乗り出した。

(ここだ!)

エメリアは、心の中で小さく頷いた。

「あのね、お魚を焼いたり煮たりするのも美味しいけど…その時に出る、骨とか頭とかって、いつも捨てちゃうでしょ?」

「ああ、まあ、そうだな」

「あれって、何か美味しいものにならないかなあって。お肉の骨でスープを取るみたいに…お魚の骨でも、何か美味しいスープができないかなあって思ったんだ」

エメリアは、できるだけ幼い子供が思いつきそうな、素朴な疑問としてそのアイデアを口にした。

ロランは、少し考え込むように腕を組んだ。

「魚の骨でスープか…確かに、魚にも独特の旨味があるから、不可能ではないかもしれないな。ただ、生臭みが出ないようにしないと…」

「もし、何か良い方法が見つかったら、今度教えてほしいな!」

エメリアは、期待を込めてロランを見つめた。

「ああ、分かった。ちょっと色々試してみるよ。もしかしたら、新しい発見があるかもしれないな」

ロランは、エメリアの何気ない一言に、新たな料理の可能性を感じ始めたようだった。彼の料理人としての探究心が刺激されたのだ。

その夜、ロランは台所で、持ち帰った魚を使って色々と試作を始めた。魚の骨を焼いてみたり、香味野菜と一緒に煮込んでみたり。食堂には、いつもとは違う、魚の香ばしい匂いが漂っていた。

エメリアは、眠る前に少しだけ台所の様子を覗いてみた。ロランは真剣な表情で鍋の中を覗き込んでいる。その横には、何やらメモが書かれた紙が何枚か置かれていた。

(きっと、何か新しいスープが生まれる…!)

エメリアは、期待に胸を膨らませながら、静かに自室へと戻った。彼女の小さな提案が、兄の才能と結びつき、この世界の食卓に新たな味わいを加えるかもしれない。その日まで、エメリアは、秘めたる知識を胸に、日々の手伝いを頑張ろうと心に誓ったのだった。