第7話. 城の厨房と新たな選択

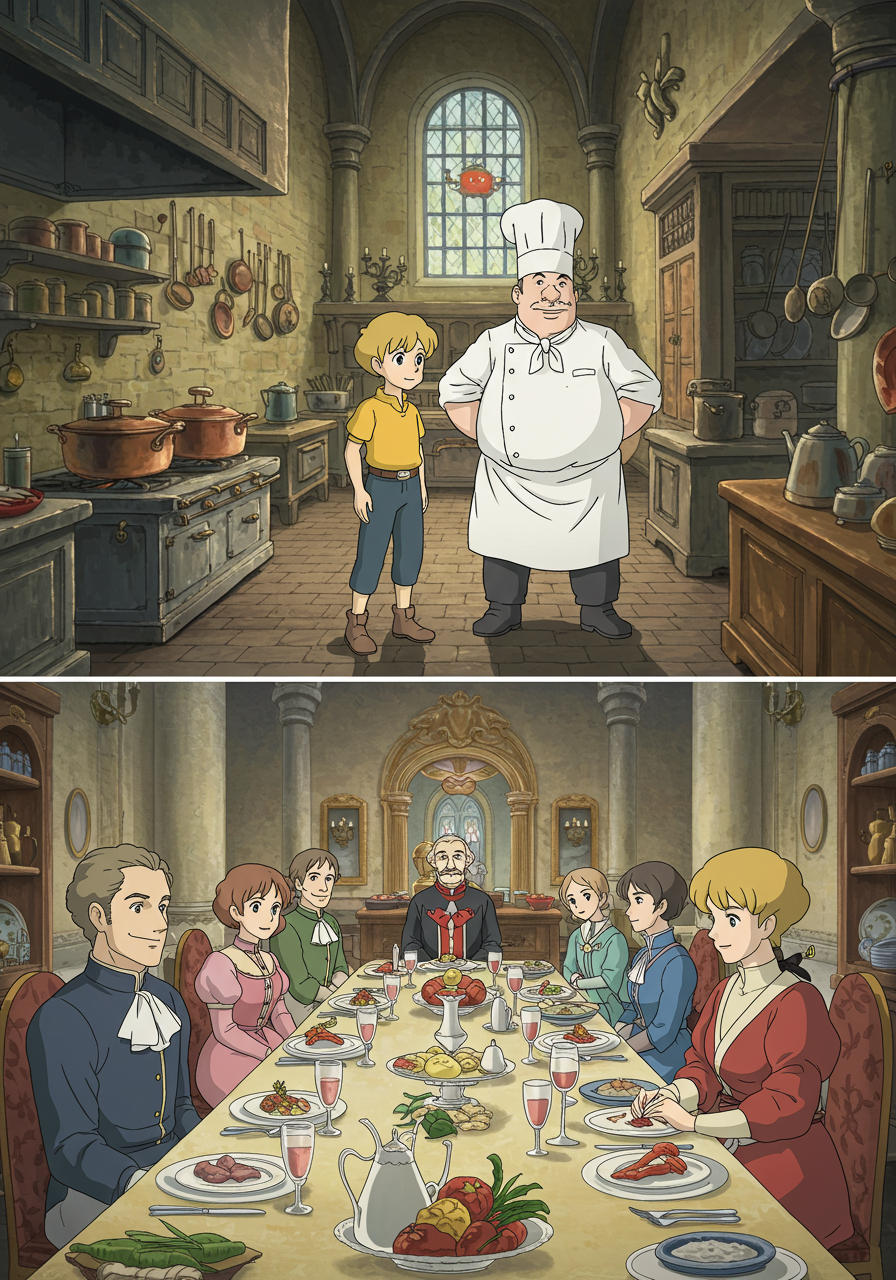

一週間後、ロランは緊張した面持ちで領主の城門をくぐった。慣れない上質な石畳、高くそびえる城壁、そして行き交う兵士たちの姿に、平民の食堂とは全く異なる空気が肌を刺すようだった。案内されたのは、城の奥深くにある広大な厨房。そこは、ロランの知るどの厨房よりも広く、磨き上げられた銅製の鍋と、見慣れないきらびやかな道具の数々。

「ようこそ、若き料理人よ」

厨房の奥から現れたのは、白いコック帽を被り、エプロンをつけた恰幅の良い男だった。この城の料理長、ギュンターである。噂通り、気さくそうな笑顔を浮かべている。

「私がギュンターだ。君がロラン君だな? 噂はかねがね聞いているぞ。我が主が舌を唸らせるほどの腕前だとか」

ギュンター料理長は、ロランの肩をポンと叩いた。その言葉に、ロランの緊張が少しだけ和らいだ。

「は、はい! ロランと申します。本日は、このような機会をいただき、誠に光栄に存じます」

ロランは深く頭を下げた。

「堅苦しい挨拶は抜きだ。さあ、こちらへ」

ギュンター料理長は、ロランを厨房の奥へと案内した。

「ここが、我が城の厨房だ。普段使っているものとは、勝手が違うかもしれんが、すぐに慣れるだろう」

料理長は、壁に吊るされた様々な調理器具を指差しながら、丁寧に説明を始めた。

「まず、こちらの鍋は『錬鉄(れんてつ)の鍋』だ。熱伝導が非常に良く、煮込み料理には最適だろう。そして、この鋭い包丁は『白鋼(はくこう)の刃』。切れ味が桁違いだ。素材の繊維を壊さず、本来の旨味を最大限に引き出すことができる」

ロランは、一つ一つの道具を食い入るように見つめた。父親の作った道具も素晴らしいが、城の厨房にあるものは、まるで別物のように洗練されていた。

「使う食材も、普段君が使っているものとは質が違うかもしれん。特に、この『森の恵み(モラス・ヴェーヌ)』と呼ばれるキノコは、領主様がお気に入りでな。深い香りと旨味が特徴だ。扱いには少々コツがいるが、一度試してみるといい」

ギュンター料理長は、そう言って、珍しいキノコをロランに見せた。その一つ一つが、ロランの好奇心を刺激し、彼の『至高の調理』のスキルが持つ感覚を研ぎ澄ませていくようだった。

「さあ、遠慮はいらん。今日は君の腕を存分に振るってもらおう」

ロランは、ギュンター料理長の言葉に頷き、与えられた素材と道具を前に、集中して料理に取り掛かった。彼のスキルが、使うべき食材や調理法を囁きかけてくるように感じられた。一つ一つ、丁寧に、心を込めて。

数時間後、ロランの作った料理は、領主とその家族が待つ食卓へと運ばれた。香ばしい香りが部屋に広がり、その見た目の美しさもまた、彼らの食欲を刺激する。

「ほう、これは見事だな」

領主のエルドレッド卿が、まずナイフとフォークを手に取った。隣には穏やかな顔をした夫人が座り、二人の子供たちも興味深そうに料理を見つめている。

領主が一口、スープを口に含む。その瞬間、領主の目が大きく見開かれた。

「これは…! なんという深みのある味わいか! 野菜の甘みがこれほど引き出されたスープは、初めてだ!」

領主の言葉に続き、夫人も、子供たちも、次々に料理を口にした。

「本当ですわ、陛下! こんなに柔らかな肉は食べたことがありません!」

「このパン、香ばしくて、いくらでも食べられそう!」

領主と家族は、皆、口々にロランの料理を褒め称えた。彼らの顔には、心からの満足と驚きが浮かんでいた。ロランは、そんな彼らの反応を見て、これまでの努力が報われたように感じ、胸が熱くなった。

食事が終わり、領主は満足そうにロランを見た。

「ロラン・ヴァーノン。貴殿の料理は、まさに『至高』の名に相応しい。素晴らしい腕前だ。そこで、提案がある」

領主の言葉に、ロランは姿勢を正した。

「もし良ければ、我が城で、本格的に料理の道を学んでみないか? ギュンター料理長の下で、より多くの知識と技術を習得し、その才能をさらに伸ばすことができるだろう。もちろん、相応の待遇も用意しよう」

それは、平民の若者にとって、夢のような申し出だった。城で料理を学ぶ機会など、滅多に訪れるものではない。しかし、ロランは即答しなかった。

「エルドレッド卿、誠にありがたきお言葉でございます。しかし、この申し出は、私一人では決められません。家族と、じっくりと相談させていただけますでしょうか」

ロランは、領主の目をまっすぐに見つめて答えた。彼の胸には、家族の笑顔が浮かんでいた。この大きな決断は、彼一人のものではない。彼を支え、信じてくれた家族と共に、決めるべきことだと感じていたのだ。

「うむ、分かった。良い返事を待っているぞ」

領主は、ロランの返答に満足そうに頷いた。ロランは深々と頭を下げ、領主邸を後にした。彼の心の中では、希望と、家族への思いが交錯していた。