第30話. 囁きの向こう側

鍛冶屋のダクレスの店を訪れる日ではないにもかかわらず、エメリアは朝から落ち着かなかった。昨日の、ミーア鉱から聞こえた微かな「音」と、ダクレスが感じ取ったわずかな「粘り」が、彼女の脳裏を巡っていた。「熱、そして…」というあの声の断片と、「特定の冷却」という仮説。それらが結びついた時、ミーア鉱がかすかに反応したのだ。エメリアは、あれこそがミーア鉱を加工する真の鍵だと確信していた。

その日の食堂は、普段通りの賑わいを見せていた。トーマスが客の注文を取り、エルアラは手際よく料理を仕上げる。ルークはテーブルの片付けを手伝いながら、時折、エメリアが手に持っている小さなミーア鉱の欠片を不思議そうに見つめていた。エメリアは、客のいない時間を見計らって、その欠片を熱したり冷やしたり、様々な角度から眺めては、加工の糸口を探していた。

(あの声は、何を伝えようとしていたんだろう…? 熱の「後」にあるもの…)

エメリアは、ミーア鉱の表面を指でなぞりながら、深く考え込んだ。その時、彼女の心に、唐突に、またあの「声」が響いた。

《…構造…改変…》

今度は、以前よりも少しだけ明瞭に、二つの単語が聞こえた。それは、金属の「構造」を「改変」するという、非常に専門的な響きを持つ言葉だった。

「構造の改変…?」

エメリアは、思わず小さく呟いた。前世の知識では、金属の熱処理や加工は、結晶構造を変化させることで、その性質を根本から変えるものだと学んでいた。だが、それは高度な技術と設備を要するはずだ。しかし、この世界で、その知識が、自分の『改造』スキルを通じて、直感として現れているのだとしたら?

その瞬間、エメリアの脳裏に、これまでぼんやりとしていた前世の金属加工に関する知識が、まるで霧が晴れるように、少しだけ鮮明に浮かび上がった。鉄の原子配列、熱を加えたときの変化、冷却による結晶の成長…。それらの情報が、ミーア鉱の加工の困難さと結びつき、ある一つの結論へと導いた。

(ミーア鉱は、鉄とは違う。熱と冷却だけじゃ、内部の構造が安定しないんだ…!)

エメリアは、自分が手にしているミーア鉱の欠片を、まるで初めて見るかのように見つめ直した。表面の青みがかった銀色の光沢。触れるとひんやりとした感触。そして、その中に秘められた、計り知れない頑固さ。

もし、このミーア鉱の「構造」を、自分の意思で「改変」することができたなら…。

エメリアは、息を詰めて、その可能性に意識を集中した。彼女の『改造』スキルは、これまで主に道具の「改良」に使われてきた。しかし、今回浮かび上がった知識は、もっと根源的な「素材」そのものへの働きかけを意味しているように思えた。

(あの「声」は、このミーア鉱の真の加工方法を教えてくれているんだ!)

エメリアは、心の中で強く念じた。この頑固な鉱石の、内部の構造を、まるで粘土をこねるように、自分の願い通りに変化させたい。硬さだけではない、粘り強さ、しなやかさ、そして何よりも、道具として「使える」性質をミーア鉱に与えたい。

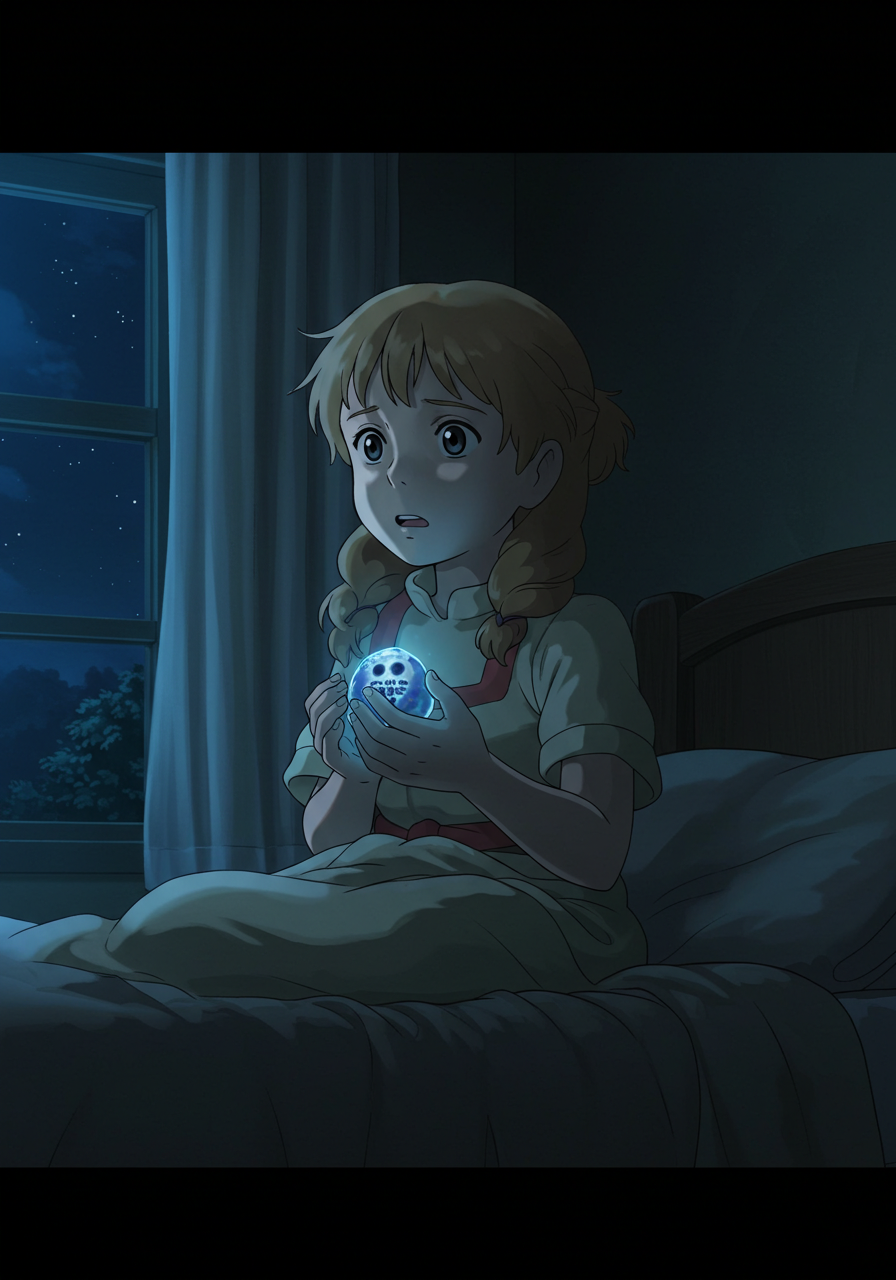

彼女がミーア鉱の欠片を握りしめたその時だった。

エメリアの指先から、ごく微かな、温かい光がミーア鉱へと流れ込んだような気がした。それは、目の覚めるような閃光でも、派手なエフェクトでもない。ただ、手のひらのミーア鉱が、一瞬だけ、吸い込まれるように光を吸収したような、そして、その表面がほんのわずかに、しかし確実に、より滑らかになったような感覚。

そして、彼女の意識の奥底で、何かが「カチリ」と音を立てて繋がったような、静かで確かな手応えがあった。

エメリアは、恐る恐る、ミーア鉱の欠片をもう一度叩いてみた。カン、と低い音が響く。しかし、以前のような硬い反発はなく、ごくわずかだが、叩いた部分がへこんだように見えた。ヤスリを当ててみると、微細な金属粉が、これまででは考えられないほど、少しだけ削り取れた。

「やった…!」

エメリアの瞳が、驚きと喜びに輝いた。それは、ミーア鉱の加工における、ほんの小さな、しかし決定的な一歩だった。彼女の『改造』スキルは、ついに「素材そのもの」へと働きかける領域に達したのだ。

その日の夜、エメリアは自分の手のひらを見つめた。あの時感じた、微かな光の感覚。そして、ミーア鉱がほんのわずかに変わった手応え。この力があれば、ダクレスと一緒に、このヴァルハルト王国の鉄の可能性を、さらに広げることができる。そして、もしかしたら、このミーア鉱から、誰も見たことのない、新しい道具を生み出すこともできるかもしれない。

エメリアの心には、新たな創造への、静かな確信が芽生え始めていた。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません