第56話.王都の生活と、忍び寄る小さな違和感

王都での学校生活は順調に進み、エメリアは多くのことを学んでいた。リディアンとは寮でいつも一緒で、学校生活の様々なことを教えてもらい、あっという間に仲良くなった。リディアンは、王都の流行や、賑やかな街の様子を話してくれるので、エメリアは王都での生活をより身近に感じることができた。アルフレッドとは図書室で知識を深め、互いの好奇心を刺激し合った。授業の内容は多岐にわたり、算術や歴史、地理といった基礎科目の他に、植物学や動物学、さらには簡単な薬草の知識なども教えられた。

エメリアは持ち前の好奇心と聡明さで、どんな授業にも熱心に取り組んだ。特に、薬草学の授業では、前世の知識と結びつけることで、より深い理解を得ることができた。例えば、この世界で一般的な止血作用のある薬草は、「キズナ草」と呼ばれていた。リリア先生は、キズナ草をすり潰して傷口に塗れば、出血が止まると教えてくれた。エメリアは、その薬草の成分が、前世の知識にあるタンニンやアルカロイドと似た構造を持つことを発見し、その効能をより効率的に引き出すための方法を考えることができた。

「もし、このキズナ草を乾燥させて粉末にして、少量の水を加えて練り、熱を加えることで、より強い止血作用が得られるかもしれない……。保存もきくし、持ち運びも便利になるわ」

エメリアは、ノートの隅にそんな仮説を書き込んだ。いつか、この仮説を試してみたいと思った。

休み時間には、リディアンやトール、他のクラスメイトと校庭で鬼ごっこをしたり、教室で簡単なゲームをしたりと、ごく普通の子供らしい時間を過ごした。リディアンは、エメリアが算術が得意なことを知ると、時々算術の問題を教えてほしいと頼んできた。

「ねえ、エメリア、この問題、どうしても分からないのよ。どうしてこうなるの? 明日のテストが不安で……」

リディアンが困った顔で尋ねると、エメリアは丁寧に解説してあげた。

「ああ、そういうことか! エメリアは本当に頭が良いわね! これで明日のテストも大丈夫だわ!」

リディアンはいつも素直に感心し、エメリアの助けを喜んでくれた。

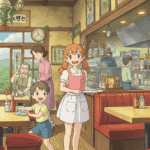

しかし、そんな充実した日々の中で、エメリアは時折、小さな違和感を覚えることがあった。それは、王都の住民たちの「清潔感」に対する意識が、リーベル村の人々と比べて低いように感じられることだった。

リーベル村では、エメリアが井戸を改造し、衛生的な水を供給できるようになって以来、井戸を清潔に保つことや、手洗いの習慣が根付いていた。母のエルアラも、常に家族に清潔にするよう教えていた。しかし、王都では、街路にゴミが散乱していることも少なくなく、人々の身なりも、リーベル村の祭りで見かけるような清潔さとは少し異なっていた。特に、王都の住民は、服に泥や埃が付いていることをあまり気にしないようだった。道端に平気で唾を吐く大人たちを見て、エメリアは思わず眉をひそめた。

そして、最もエメリアの心を痛めたのは、平民学校のトイレだった。リーベル村の簡易的なトイレと比べても、その衛生状態は劣悪だった。悪臭が漂い、ハエがたかっている。生徒たちも、あまり清潔に使おうとしないのか、床は水浸しで、壁には落書きがされていた。リディアンも、トイレに行くたびに「うう、本当に嫌になっちゃうわ。臭くて、息ができないわ」と顔をしかめていた。トールも、トイレの入り口でため息をついているのを、エメリアは何度か目撃した。

エメリアは、これまでの経験から、不衛生な環境が疫病の発生に繋がることを知っていた。リーベル村で井戸を改善した際に、清潔な水がもたらす健康への影響を肌で感じていたからだ。この世界の医療技術では、一度疫病が流行すれば、多くの犠牲者が出るだろう。

エメリアの心の中で、**「改造」の「閃き」**が脳裏をよぎる。トイレの構造を根本的に改善し、清潔で衛生的なものにすることはできないだろうか。しかし、学校のトイレを勝手に改造するなど、できるはずもない。それに、リーベル村の井戸とは違い、王都という大きな場所で、どのようにすれば衛生観念を広められるのか、エメリアにはまだ具体的な方策が見つからなかった。

小さな違和感は、エメリアの心の中で、いつか解決すべき大きな課題として、ゆっくりと芽生え始めていた。エメリアは、この問題を何とかしたいという強い思いを抱くようになった。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません