『標本室の午後』

七月の湿気が、古びた校舎の廊下に澱んでいる。

放課後の気配はとうに消え失せ、遠くで運動部の掛け声が微かに響くだけだ。

それがかえって、この特別教室――理科準備室の静寂を、耳鳴りがするほど際立たせていた。

西日が遮光カーテンの隙間から差し込み、埃の舞う空気を黄金色の帯となって切り裂いている。

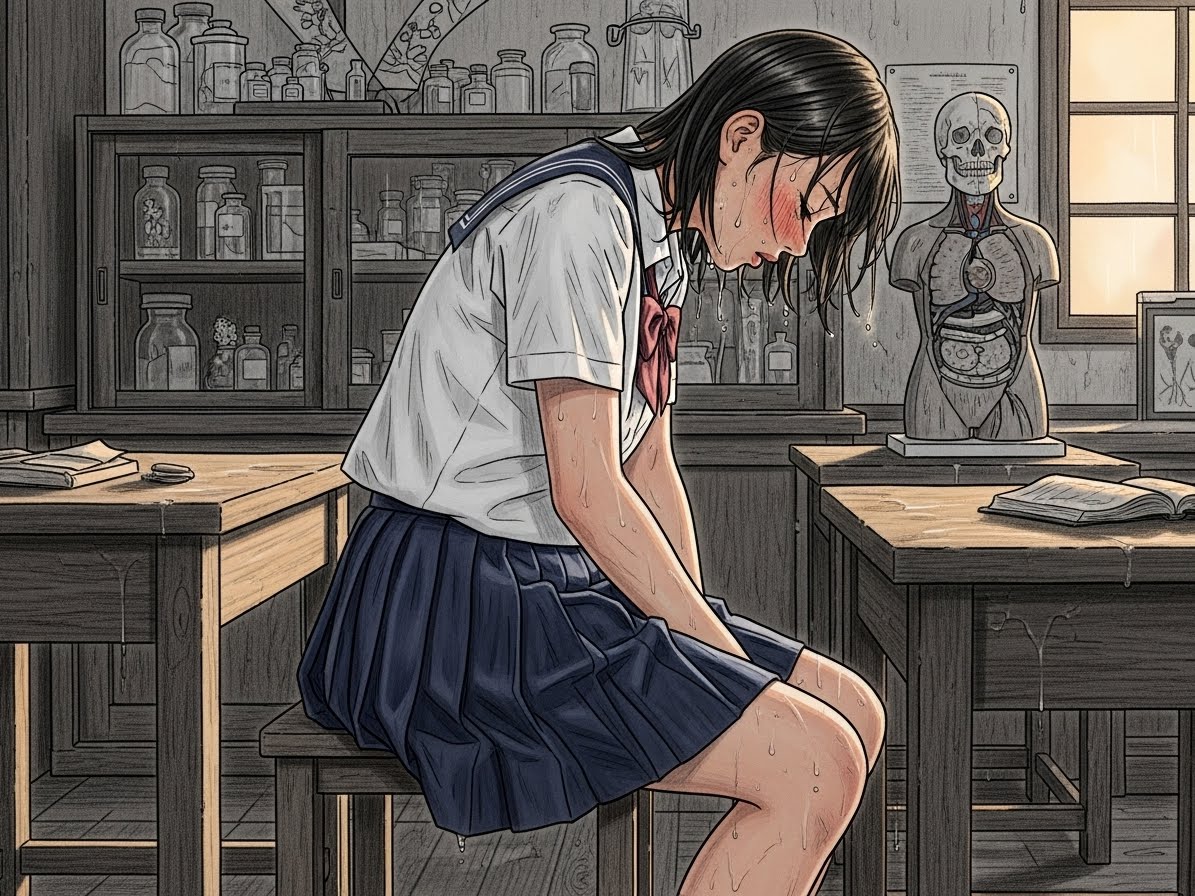

その光の先、部屋の中央にある実験台の椅子に、彼女は座っていた。

名前を呼ぶ必要はない。

彼女はここに存在するだけで、その役割を全うしているのだから。

白い半袖のブラウス。紺色のプリーツスカート。首元には少し緩んだリボン。

世間が「女子高生」と呼ぶ記号のすべてを身に纏いながら、彼女は石像のように動かない。

いや、動けないのだ。私の視線が、彼女を縫い止めているから。

「……先生、まだですか」

沈黙に耐えかねたのか、彼女が微かに唇を動かした。

その声は震えていた。恐怖か、あるいは期待か。未熟な彼女自身にも判別がつかないのだろう。

「焦ってはいけないよ。観察には時間が必要なんだ」

私はガラス棚の前に立ち、背を向けたまま答える。

棚にはホルマリン漬けの生物たちが、永遠の眠りについている。

色褪せたカエルの腹、白濁した液に浮かぶ蛇の眼球。

彼女もまた、この部屋に足を踏み入れた瞬間から、彼らと同じ「標本」になったことに気づいているのだろうか。

私はゆっくりと振り返り、彼女に歩み寄る。

革靴が床を叩くコツ、コツ、という音が、彼女の心臓の鼓動と重なっていくのが手に取るようにわかる。

彼女は膝の上で固く拳を握りしめている。

爪が掌に食い込むほどに。その痛みだけが、今の彼女を現実に繋ぎ止める唯一の錨なのだろう。

実験台の前で足を止める。

彼女との距離、わずか三十センチ。

若さ特有の、甘く、少し酸味を帯びた汗の匂いが鼻腔をくすぐる。

制汗スプレーの人工的な柑橘の香りが、かえって彼女の生々しい体温を強調していた。

「髪を、上げてごらん」

私の命令は、低いが、拒絶を許さない響きを持っていたはずだ。

彼女は一瞬、肩を跳ねさせたが、やがて観念したようにゆっくりと手を挙げた。

細い指が、肩にかかる黒髪をかき上げる。

露わになったうなじ。

そこには、夏の暑さに滲んだ汗が、幾筋もの透明な川を作っていた。

後れ毛が肌に張り付き、白磁のような肌とのコントラストを描き出している。

美しい。

理性が崩壊するほどに、無防備で、無垢だ。

私は指先を伸ばし、その汗の一滴を拭うかのように、空中でなぞった。

触れてはいない。

だが、彼女の喉が小さく鳴り、肌が粟立つのをはっきりと見た。

物理的な接触など、この濃密な空間においては野暮というものだ。

視線で触れ、気配で犯す。

彼女は今、服を着ているにもかかわらず、精神的には丸裸にされているのだから。

「君は、美しいね」

「……やめて、ください」

「何を? 私はただ、見ているだけだよ」

彼女の拒絶は、懇願に似ていた。

逃げ出そうと思えば逃げ出せるはずだ。扉には鍵など掛かっていない。

だが、彼女は動かない。

私の瞳というレンズ越しに自分自身を見つめられ、その「被写体」としての価値を刷り込まれてしまっている。

教師と生徒。大人と子供。観察者と標本。

その圧倒的な高低差が生み出す重力に、彼女の魂は縛り付けられている。

ブラウスの背中が、汗で透け始めているのが見えた。

薄い布一枚の下にある、心臓の早鐘。華奢な背骨のライン。

そのすべてが、私の所有物であるかのような錯覚。いや、この閉ざされた理科準備室の中では、それは真実となる。

私は机の上にあった長い定規を手に取った。

ひやりとした金属の質感。

それを、彼女の二の腕にそっと当てる。

ビクリ、と彼女の体が跳ねる。

「体温が高いな。……三十七度、いや、もっとあるか」

定規の冷たさが、彼女の熱を奪っていく。

彼女は顔を伏せ、耳まで赤く染めながら、荒い息を繰り返している。

その姿は、網に掛かり、力尽きるのを待つ蝶のようだ。

羽ばたけば羽ばたくほど、鱗粉が剥がれ落ち、美しく損なわれていく。

窓の外で、ヒグラシが鳴き始めた。

カナカナカナ……という哀切な響きが、室内の重苦しい空気をさらに煮詰めていく。

夕日がより一層赤みを増し、教室全体が琥珀色の樹脂の中に沈んでいくようだった。

「……そろそろ、時間だ」

私がそう告げると、呪縛が解けたように、彼女は弾かれたように顔を上げた。

その瞳は潤み、焦点が定まっていない。

安堵と、そして奇妙な喪失感が入り混じった複雑な表情。

「帰りなさい。……気をつけて」

彼女は慌てて鞄を掴み、逃げるように扉へと向かう。

だが、ノブに手をかけた瞬間、彼女は一度だけ振り返った。

私を見るその瞳の奥には、恐怖だけではない、どこか熱っぽい光が宿っていた。

自分が「見られる」ことによって初めて存在を許された、そんな倒錯した悦びの種が、彼女の中に芽生えたのかもしれない。

バタン、と扉が閉まる。

再び訪れた静寂。

残されたのは、彼女が座っていた椅子の温もりと、甘酸っぱい残り香だけ。

私は実験台に手をつき、深く息を吸い込んだ。

その空気は、何よりも濃厚で、背徳的な味がした。

少女は去ったが、彼女の一部は、確かにこの部屋の標本棚に新たに加えられたのだ。

永遠に色褪せない、夏の日の記憶として。

コメント